Ergebnisse des Pilotversuchs der VdL und IBLA

In Luxemburg nimmt Mais mit ungefähr 25 % der Ackerfläche flächenmäßig den größten Anteil der Pflanzenproduktion ein – mit einigen Herausforderungen: Im Wasserschutzgebiet ist der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln stark eingeschränkt und Nährstoffauswaschungen müssen minimiert werden. Demgegenüber verstärken zunehmende Wetterextreme die Erosions- und Auswaschungsgefahr. Eine ausgewogene Fütterung von Wiederkäuern erfordert zudem eine proteinreiche Ergänzung zur Maissilage. Als eine mögliche Lösung wird seit 2022 der Gemengeanbau von Mais mit Stangenbohnen sowie der Einsatz von Untersaaten in einem gemeinsamen Projekt der Ville de Luxemburg und dem IBLA untersucht.

Im Pilotversuch 2024 wurden sechs Varianten getestet, jeweils mit früher und später Aussaat zur Bestimmung des optimalen Saatzeitpunkts. Neben Mais in Reinsaat als Referenz wurden zwei Mais-Stangenbohnen-Gemenge von verschiedenen Saatgutanbietern ausgesät. Eine weitere Variante bestand darin, die Stangenbohne in einer separaten Aussaat 20 cm neben die Maisreihen zu legen. Zusätzlich wurden zwei Untersaatmischungen im Mais geprüft, je eine gras- und eine kleebetonte. Die Beikrautregulierung erfolgte ausschließlich mechanisch.

Abbildung 2: Mais-Stangenbohnen-Gemenge kurz vor der Ernte. Bild: IBLA

Das Jahr war außergewöhnlich regenreich – ein Vorteil auf der Versuchsfläche bei Bofferdange. Die Bodenansprache zeigte, dass es sich um einen sehr sandigen Boden (Pararendzina) aus Luxemburger Sandstein mit nur etwa 30 cm Bodenmächtigkeit handelte. Mit einem Sandgehalt von 88 % ist das Ertragspotential dieses Standortes eher gering, wodurch in trockenen Jahren ein deutlich niedrigeres Ertragsniveau zu erwarten gewesen wäre.

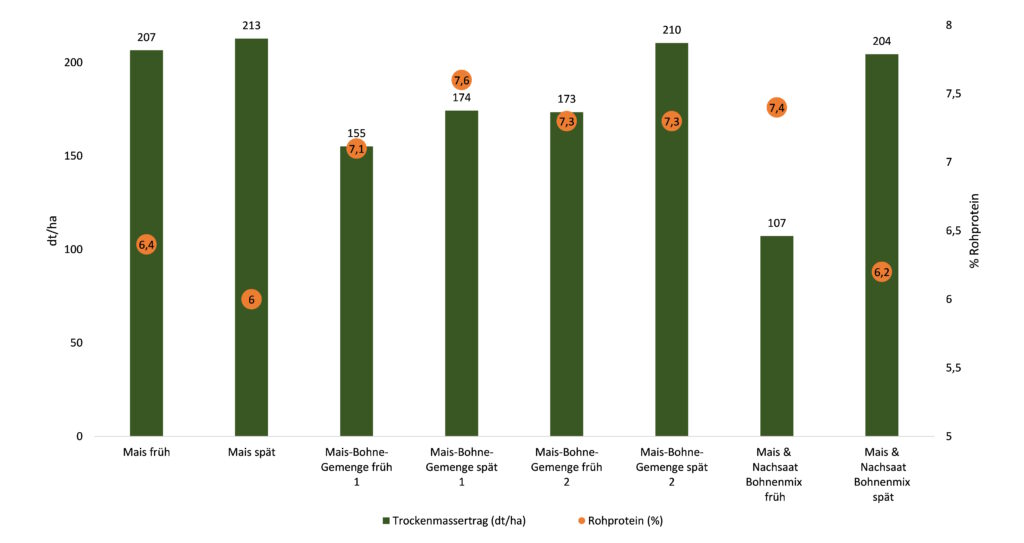

Abbildung 2. Trockenmasseerträge und Rohproteingehalte der untersuchten Mais-Stangenbohne-Varianten im Pilotversuch im Jahr 2024.

Die feuchte Witterung begünstigte starkes Beikrautwachstum, sodass zweimal gestriegelt und zweimal gehackt werden musste. Frühe Untersaaten wurden mit dem letzten Striegel-, späte mit dem letzten Hackdurchgang eingesät. In den Varianten mit Untersaaten oder Bohnen-Nachsaaten war nach der Aussaat dieser keine Beikrautregulierung mehr möglich. Das führte in diesen Varianten, vor allem bei früher Aussaat, zu starker Verunkrautung mit resultierenden Ertragseinbußen. In den übrigen Streifen, in denen die Beikrautregulierung bis kurz vor den Bestandsschluss durchgeführt wurde, konnten höhere Erträge erzielt werden

Die Ergebnisse des Versuchs zeigten, dass für den Erfolg des Gemengeanbaus angemessene Bodentemperaturen (>10 °C) zur Saat erreicht werden müssen, da die Bohne hier höhere Ansprüche hat. Beide Mais-Stangenbohne-Gemengeerreichten in puncto Ertrag, insbesondere bei späterer Aussaat, ein ähnlich hohes Niveau wie die Reinsaat. Die Bohnen reiften teils zeitgleich mit dem Mais ab, sodass die Silage einen um etwa 25 % höheren Proteingehalt (Steigerung von 6,0 % auf 7,6 %) aufwies. Die nachträgliche, separate Bohnenaussaat brachte keinen Ertragsvorteil, erforderte aber eine zusätzliche Überfahrt und begrenzte die Möglichkeiten zur Beikrautregulierung. Die Nmin-Werte waren am Ende der Vegetationsperiode niedrig (< 10 kg N/ha), was auf eine vollständige Ausschöpfung der Bodenreserven von mineralischem Stickstoff hinweist. Die Infiltrationsmessungen während der Vegetationszeit zeigten witterungs- und bodenbedingt keine Unterschiede.

Die erfolgreiche Etablierung von Untersaaten im Mais hing stark vom Beikrautdruck und den Witterungsbedingungen ab. Der Versuch zeigte, dass eine späte Untersaat vorteilhaft ist, wenn ausreichend Feuchtigkeit für die Keimung vorhanden ist. Bei frühen Untersaaten steigt die Konkurrenz zwischen Mais, Beikraut und Untersaat.

Der Mischanbau von Mais mit Stangenbohnen hat sich als praxistauglich erwiesen: Er kann den Proteingehalt der Silage steigern, ohne die Erträge zu mindern. Besonders erfolgversprechend ist eine späte Aussaat unter geeigneten Bodenbedingungen. Untersaaten können helfen, Stickstoffverluste zu reduzieren, erfordern aber ein angepasstes Beikrautmanagement. In Jahren mit starkem Unkrautdruck kann der mechanische Pflanzenschutz problematisch sein. Die Ergebnisse unterstreichen, dass standort- und witterungsangepasste Strategien entscheidend für den Erfolg alternativer Anbauverfahren sind. In der Praxis und in zukünftigen Versuchen muss der Fokus auf der Auswahl geeigneter Untersaaten und deren Einbindung in die Fruchtfolge liegen. Die Bewertung der Effekte des Mais-Stangenbohnen-Gemengeanbaus für den Wasserschutz muss ebenso vorgenommen werden.

Wir danken der Ville de Luxembourg, Service Eaux, und der AGE für die finanzielle Förderung des Projektes

Autorin: Tamina Schürmann